床屋さんで襟足はどうされますか?と聞かれたりもしますが、なんとなく首回りとは分かっている感じで具体的にどの部分か?と聞かれると分からないような感じですね。

- 「襟足・えりあし」は首のどのあたりを指しているのか?

- 「うなじ」とは?どの部分なのか?

- 「襟足・えりあし」と「うなじ」の場所の区分はどうなっているのか?

- 「襟足・えりあし」と「うなじ」の語源などの由来は?

襟足と「うなじ」の違いを表でまとめると以下の通り

| 襟足・えりあし | うなじ | |

| 範囲・部分 | 首の後ろ

髪の毛の生え際 |

首の後ろ 髪の毛が生えていない所 |

| 名前の由来 | 襟から出ている足の様 | 首(うな)の尻(じ) |

順に説明していきます。

目次

襟足(えりあし)とは?襟足の範囲・部分と由来

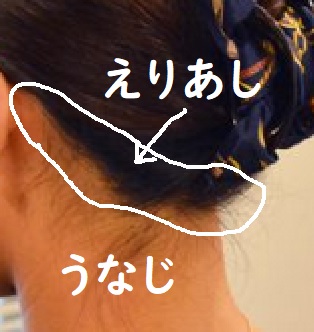

「えりあし」とは?部分と範囲

「えりあし」は漢字で「襟足」と書きます。

※漢字から想像できる襟の足。あとで詳しく説明します。

「首の後ろ側の髪の毛の生え際」を指しています。

具体的には

右耳の裏側から左の耳の裏側までの首の髪の毛が生えている間際の境

ちなみに

前髪は頭の前の髪の毛を指して横の毛は「ハチ」と呼び

耳の根元から前側に生える毛を「もみあげ」と呼びます。

襟足の由来

「えりあし」の漢字は襟足の他にも「衿足」「領脚」とあります。

漢字の意味合いからしても「襟」の「足」ということになりますね。

「襟(えり)」とは首のまわりを取巻く衣服の部分の名称です。

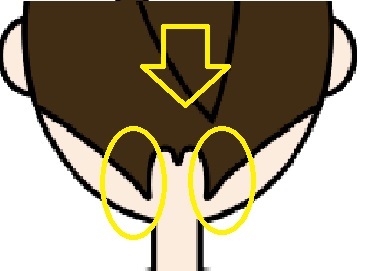

昔の日本では町人も武士も夫人も髪を日本髪に結っていました。

日本髪に結いあげると大体の方が図解のように左右に少し髪際が二本の足のように分かれる人が多いですよね。

そこで髪を結いあげた時の縦に長く整えた形を「足」といって江戸時代には左右二本を「二本足」と呼ばれて人気であったといいます。

確かに時代劇での後ろ髪は「二本足」ですね。

それから襟から足がでている部分を「襟足」とよばれるようになったのが由来といわれています。

「うなじ」とは?「うなじ」の範囲・部分と由来

「うなじ」とは?範囲と部分

首の後ろの髪の毛が生えていない部分の全体を指します。

※首後ろの頭の髪の毛とは違う産毛も含みます。

別称として襟首(えりくび)・首筋・うなぜ、とも称されます。

「うなじ」の由来

「うなじ」の語源は古くて720年の「日本書紀」などに出てくる大和言葉として既に使われていました。

由来としては

「うな」が首や首の後ろを指す言葉で「じ」は「尻」という意味合いで「首の後ろの最後の部分」ということになります。

「うな」については現代文でも「うなずく」や「うなだれる」など首にまつわる言葉として使われていますね。

【まとめ】襟足と「うなじ」は違う部分

襟足と「うなじ」ともに日本語の古い使い方から由来している呼び方だとわかりますね。

- 「襟足」は「首の後ろの髪の毛の生え際」

- 「うなじ」は「襟足以下の首の裏側全体」

床屋や美容室では襟足はどうされますか?と聞かれたり、うなじが奇麗だねといわれたり、同じようなものだとばかり思って意外に知らずに受け答えしていたことに気が付きました。